前回紹介させていただいたプラスチック製貯留浸透施設に代表する製品として、

今回は弊社のプラスチック製貯留浸透システム「ハイドロスタッフ」を紹介させていただきます。

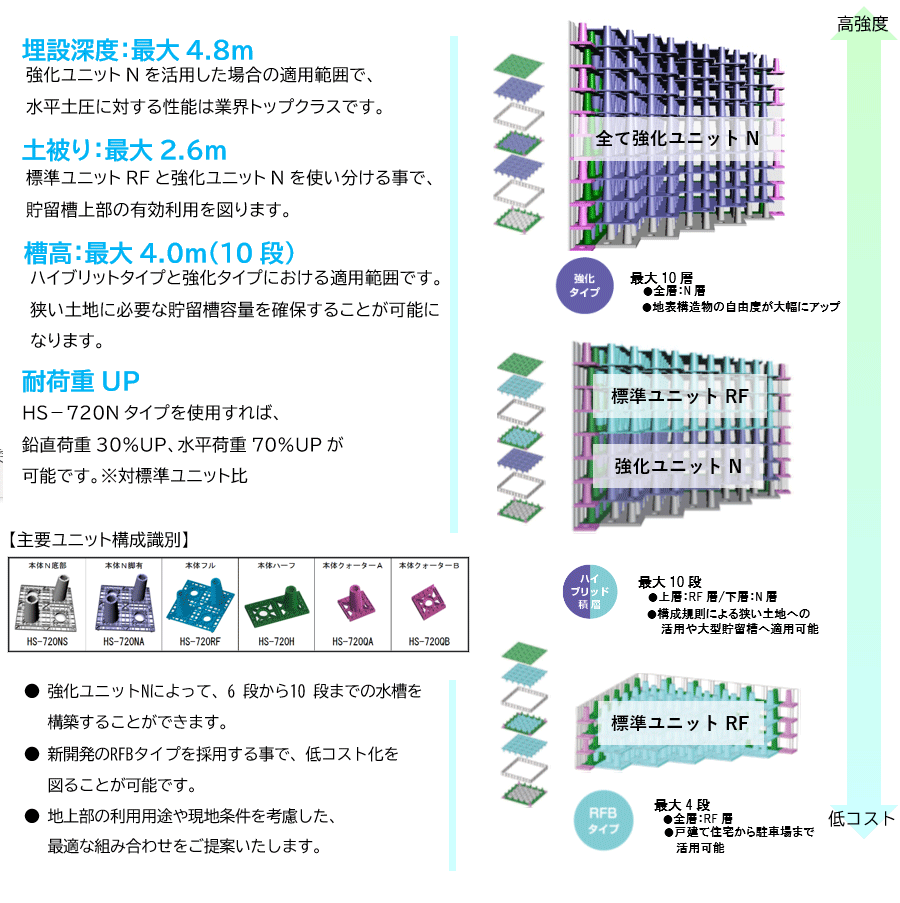

1.「ハイドロスタッフ」とは?

2.貯水槽の大幅な「拡充」を実現!

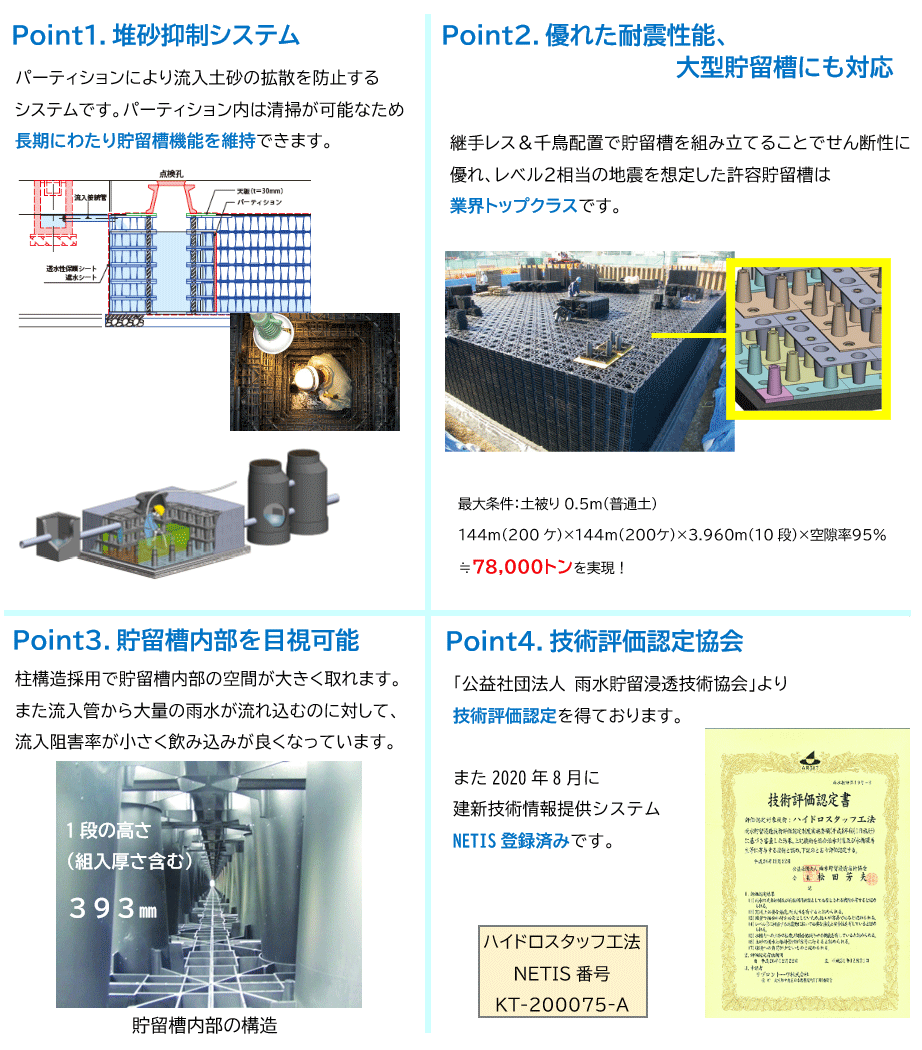

3.「ハイドロスタッフ」の4つのポイント

このような特長から

弊社のプラスチック製雨水貯留浸透システム「ハイドロスタッフ」は

数あるプラスチック製雨水貯留浸透施設製品の中で、優れた製品と考えられます。

前回は雨水貯留浸透施設について紹介させていただきました。

今回は雨水貯留浸透施設の中でも更に開発が進んだ地下貯留施設について紹介させていただきます。

1.地下貯留施設の開発により有効的な上部利用が可能になった

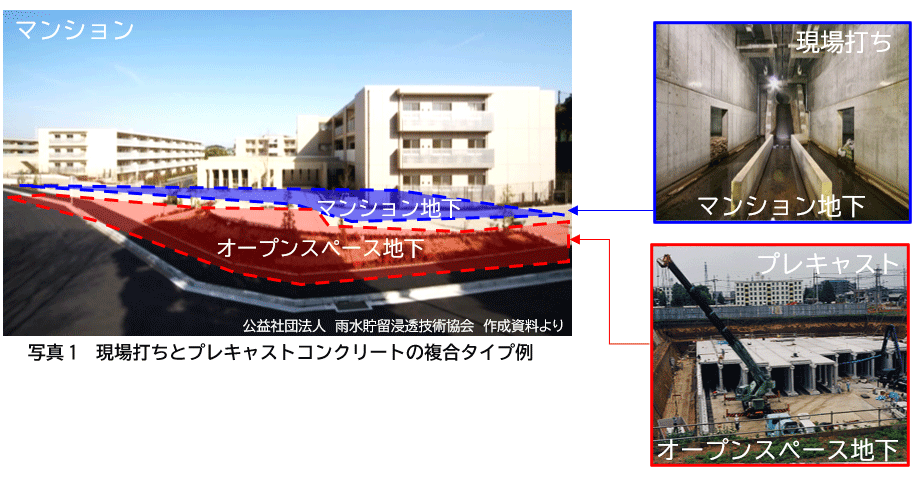

オープン型貯留施設のデメリットを改善すべく地下貯留施設の開発が進みました。

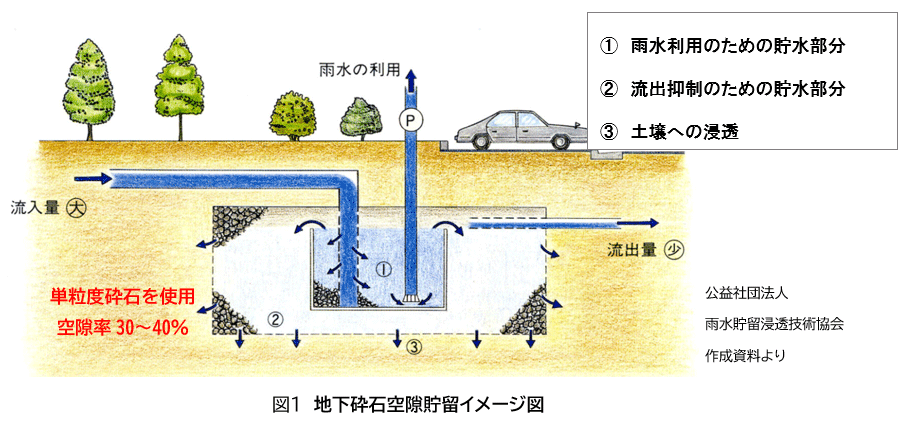

1983年には旧住宅都市整備公団により地下砕石空隙貯留が導入され、安価な貯留浸透併用施設、 地下化による土地の有効利用が実現しました。

また大規模な具体例としましてプレキャストコンクリートによる雨水調整池が挙げられ、作業面積縮小化・工期短縮・土地有効利用が実現されました。

2.プラスチック製地下貯留施設の市場

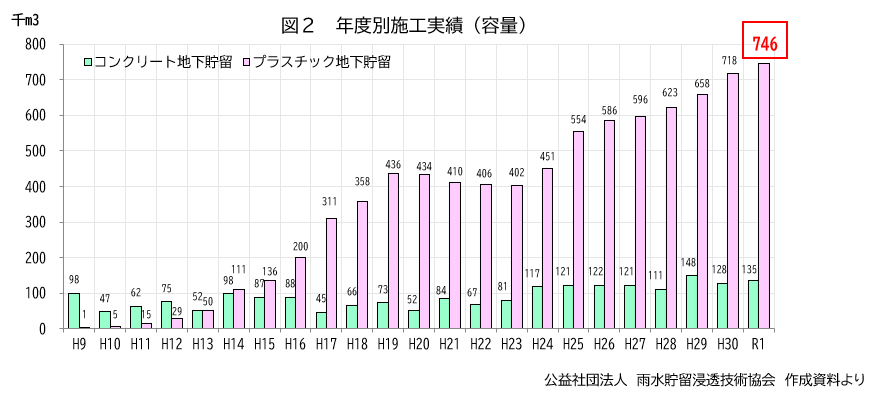

地下貯留施設としてプラスチック貯留材の開発が進み、2019年度施工実績746,000m3と地下貯留槽施工実績の8割以上を占める需要となりました。

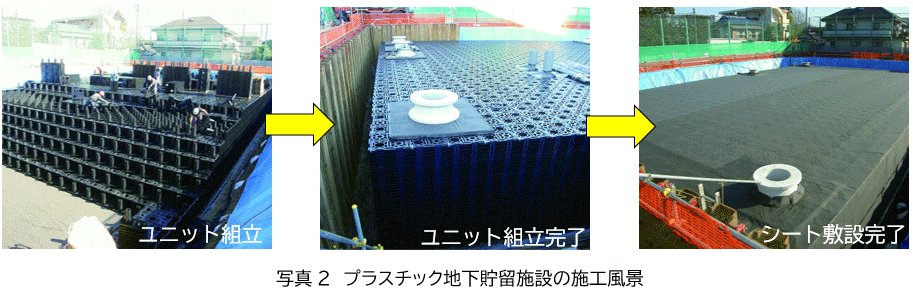

様々な改良、改善を経てプラスチック貯留材の開発は進み、高空隙率・工期短縮・高経済性が実現しました。

またプラスチックユニットを遮水シートの代わりに透水シートのみで覆えば浸透施設になります。

地下貯留施設の開発により密集した市街地での土地有効利用と環境改善が進みました。

なかでもプラスチック製地下貯留浸透施設は多くの利便性から広く使用されるようになったと考えられます。

前回は「都市の健全な水循環の重要性」について紹介させていただきました。

今回は「雨水貯留浸透施設」について、より詳しく紹介させていただきます。

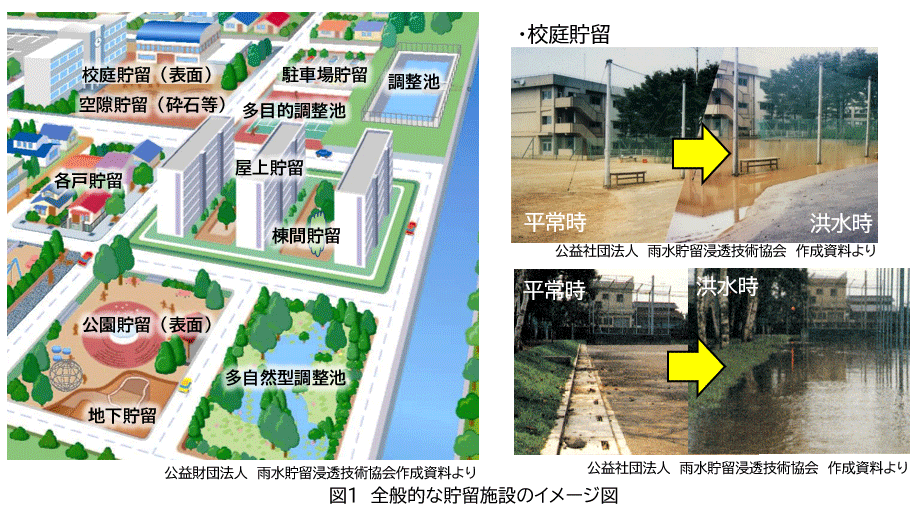

1.貯留施設について

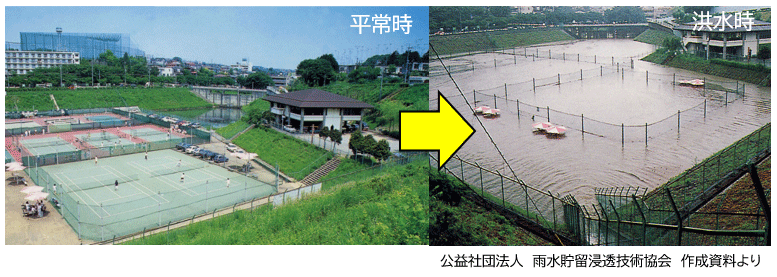

施設に雨水を流入させ、いったん貯留した後、外部へ排出する代表的な施設として「校庭貯留」や「多目的調整池」が挙げられます。

・多目的調整池

しかし、校庭貯留や多目的調整池では排水の遅延による上部利用の制約・排水後の衛生面といったデメリットがありました。

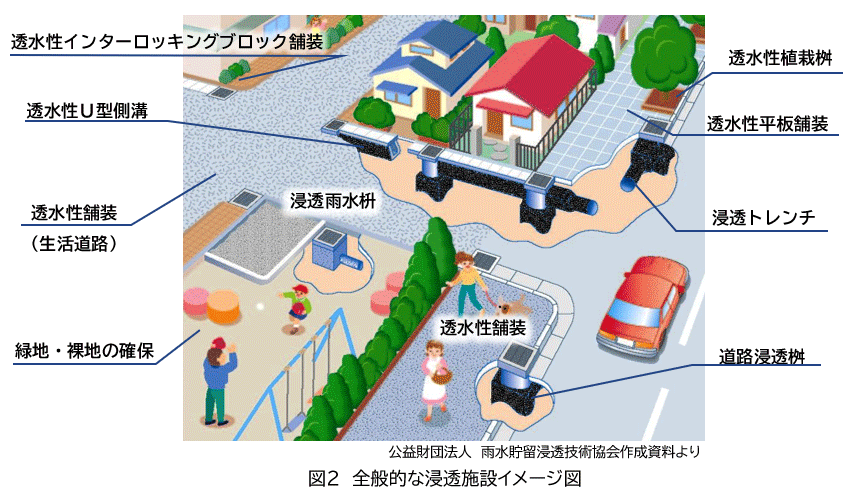

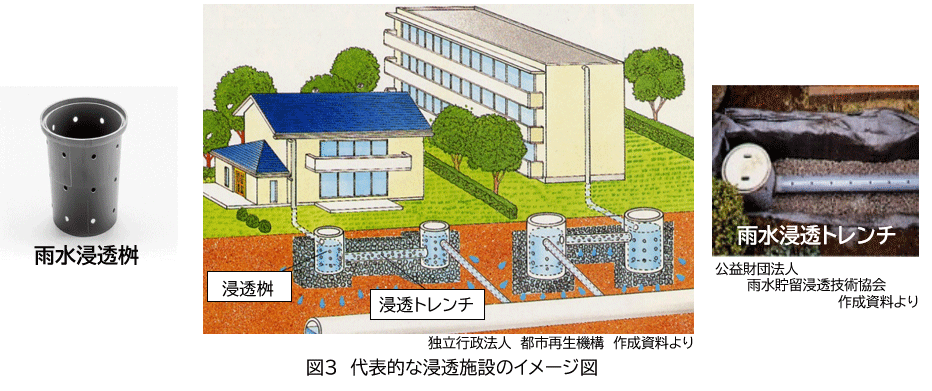

2.浸透施設について

施設に雨水を流入させ、貯留するとともに外部へ浸透させる代表的な施設として「浸透桝」や「浸透トレンチ」が挙げられます。

我が国は新たな雨水流出抑制として、また環境に配慮した街づくりの観点から

貯留と浸透に関する様々な対策を講じてきました。

前回は雨水災害が増加傾向にあることを紹介させていただきました。

今回は雨水増加に伴い、都市の健全な水循環の重要性について紹介させていただきます。

1.「都市型」水害が頻発

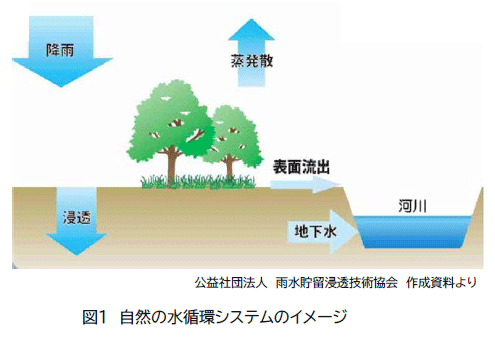

私たちの生活に欠かせない水は、自然の循環システムを持っています。その自然の水循環システムにより、

大雨が降っても浸水被害が起こりにくい仕組みになっていました(図1)。

しかし昨今の市街化により緑地等が市街地に転換され、ビルや舗装道路等の不浸透面積が増大し、かつ下水道の

整備により雨水排水が速やかになった事でピーク流量そのものが大きくなり、都市型水害が頻発しています。

さらに前回紹介させていただいた雨水増加も、都市型水害の発生に拍車をかけています(図2)。

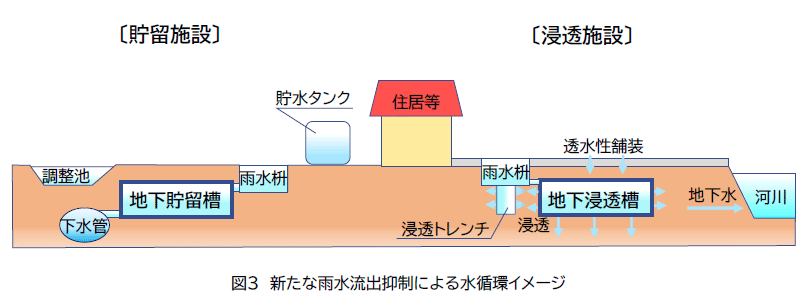

2.新たな雨水流出抑制による水循環が必要

河川改修や調整池の整備を進めることは勿論のことですが、雨水を地中に浸透させ、また一時的に貯留して徐々に

流すことにより、少しでも自然の循環システムに近づけ、下水道や河川に流出する雨水をできるだけ抑制する対策が

必要です(図3)。また貯留した雨水は有効利用できます。その方法として雨水貯留浸透施設が代表的です。

3.水循環基本法の制定

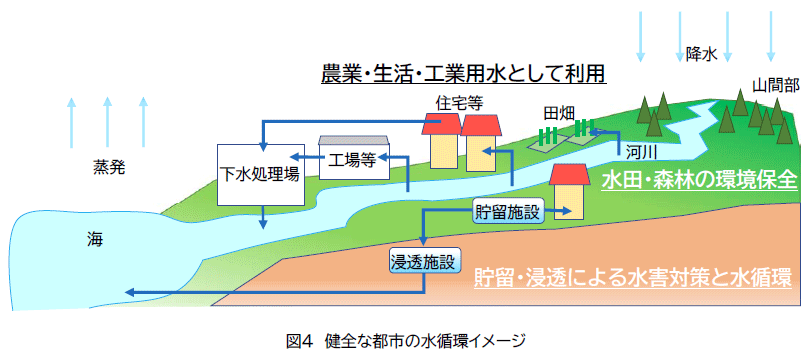

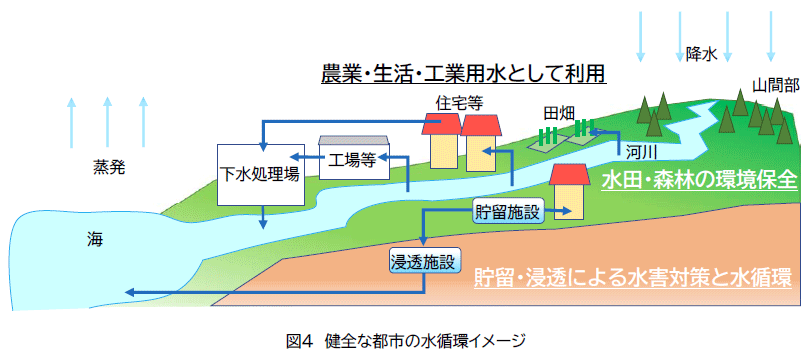

我が国では「水害対策・雨水利用・環境保全」のバランスを考慮し健全な都市の水循環となる取り組みを図って

います(図4)。2014 年には水循環基本法も制定されました。

都市型水害を防止し,水を循環させるためには新たな雨水流出抑制を講じる必要があり、

我が国では都市の健全な水循環に配慮したまちづくりを推進している事が伺えます。

ここ数年、台風や大雨による災害が毎年のように発生し、被害も甚大になってきております。メディアで雨水災害による

映像を目にする機会も増え、西日本豪雨や都市部冠水などのニュースは記憶に新しいと思います。

今回は最近の雨水災害状況や、その原因とも言える気候変動の現状について紹介させていただきます。

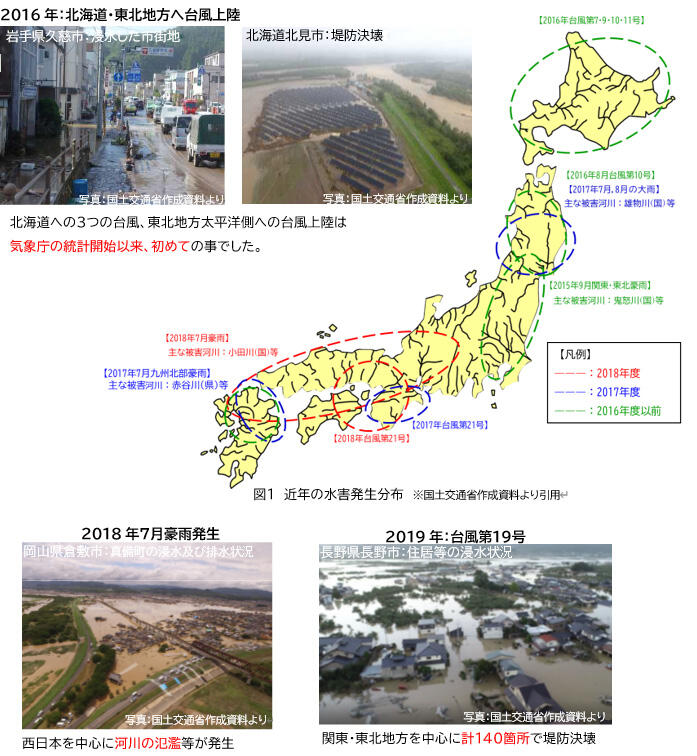

1.最近の主な雨水災害

2.気候変動の現状

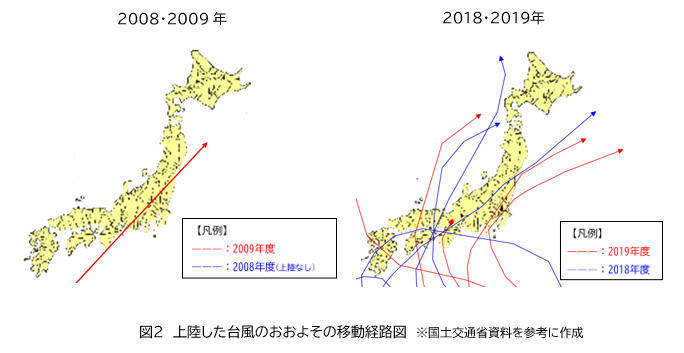

(1)台風上陸後の移動経路

台風発生数や接近数は10年前に比べ差ほど変わらないものの、北海道・東北・関東地方へ上陸した台風が増加傾向に

あります。

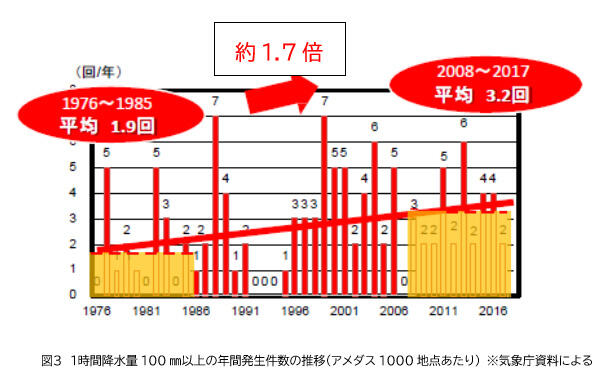

(2)局所的豪雨の変遷

ここ32年間で、時間100㎜を超える豪雨発生件数が1.7倍に増加し、局所的豪雨が増加傾向にあります(図3)。

台風が日本列島を北上する経路や降雨量100mm/H越えの件数から、雨水災害は

増加傾向にあり今後の対策が急がれると思われます。