水循環基本法

水循環基本法は、内閣による国会への法律案の提出ではなく、国会議員によって国会へ法案を提出する

いわゆる議員立法の形で国会に諮られました。衆参両院の可決を経て、

平成26年4月2日公布、7月1日施行に至っています。施行開始後、内閣は直ちに内閣総理大臣を

本部長とする水循環政策本部を立ち上げ、平成27年7月10日、水循環基本計画を閣議決定しています。

水循環基本計画は、この法律に基づいて地方自治体が流域で取り組む水循環改善プロジェクトで書き込むべき

水循環計画の内容を示しています。この計画の基本的枠組みが以下のように設定されています。

この枠組みで特に着目すべき点を赤字で明記しましたが、河川や都市での雨水貯留浸透機能、地下水の保全と

適切な利用などが重要な施策として取り上げられています。

引用 首相官邸 政策会議 水循環基本計画(H27年7月10日閣議決定)より

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/kihon_keikaku.html

国は、健全な水循環の維持・回復に取り組んできた地域の計画を取りまとめ、

平成29年1月16日に流域全体の水循環計画の第一歩として17の計画を公式に発表しました。

その後、平成29年4月13日、第2フェーズとして10件の計画が発表され、

令和2年1月の時点で合計47の計画が承認されています。

直近の令和3年7月時点では、さらに25件増えて、合計72の計画が承認されるに至っています。

これらの計画の機関名、計画名の一覧を以下に示します。

平成28年度 公表(1月)17計画

| 福島県 | うつくしま「水との共生」プラン |

|---|---|

| 千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画 ・第2期行動計画 |

| 富山県 | とやま21世紀水ビジョン |

| 兵庫県 | ひょうご水ビジョン |

| 熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画 ・第2期行動計画 |

| 宮崎県 | 都城盆地硝酸性窒素削減対策基本 計画・同実施計画(最終ステップ) |

| さいたま市 | さいたま市水環境プラン |

| 八王子市 | 八王子市水循環計画 |

| 国立市 | 国立市水循環基本計画 |

| 秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画 |

| 座間市 | 座間市地下水保全基本計画 |

| 大野市 | 越前おおの湧水文化再生計画 |

| 静岡市 | 第2次静岡市環境基本計画の一部 ・しずおか水ビジョン |

| 岡崎市 | 岡崎市水環境創造プラン |

| 高松市 | 高松市水環境基本計画 |

| 熊本市 | 第2次熊本市地下水保全プラン |

平成29年度 公表(1月)2計画

| 千葉市 | 千葉市水環境保全計画 |

|---|---|

| 安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画・同行動計画 |

平成29年度 公表(4月)10計画

| 宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画 |

|---|---|

| 宮城県 | 北上川流域水循環計画 |

| 宮城県 | 名取川流域水循環計画 |

| 奈良県 | なら水循環ビジョン |

| 高知県 | 四万十川流域振興ビジョン |

| 高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画 |

| 長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(改訂版) |

| 豊田市 | 水環境協働ビジョン~地域が支える流域の水循環~ |

| 京都市 | 京都市水共生プラン |

| 福岡市 | 福岡市水循環型都市づくり基本構想 |

平成30年度 公表(4月)1計画

| 神奈川県 | 酒匂川総合土砂管理プラン |

|---|

平成30年度 公表(12月)5計画

| 長野県 | 諏訪湖創生ビジョン |

|---|---|

| 滋賀県 | 琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画〈第2期改定版〉 |

| 鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画 |

| 鹿児島県 | 第4期池田湖水質環境管理計画 |

| 高知市 | >2017鏡川清流保全基本計画 |

令和元年度 公表(1月)12計画

| 青森県 | ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する基本方針及び 流域保全計画(10流域) |

|---|---|

| 宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画(第2期)(改定) |

| 秋田県 | >秋田県「水と緑」の基本計画 |

| 富山県 | とやま21世紀水ビジョン(改定) |

| 徳島県 | とくしま流域水管理計画 |

| 熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画・第3期行動計画(改定) |

| 大船渡市 | 大船渡湾水環境保全計画 |

| 品川区 | 水とみどりの基本計画・行動計画 |

| 葛飾区 | 河川環境改善計画 |

| 五泉市 | 第2次五泉市環境基本計画の一部 |

| 加古川市 | 第2次加古川市環境基本計画の一部 |

| 錦江湾奥会議 | 錦江湾奥流域水循環計画 |

令和2年度 公表(12月)10計画

| 長野県 | 第6次長野県水環境保全総合計画 |

|---|---|

| 高知県 | 物部川清流保全計画 |

| 高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画(改訂2版)(改定) |

| 旭川市 | 旭川市環境基本計画 (第2次計画・改訂版)の一部 |

| ニセコ町 | 第2次ニセコ町環境基本計画の一部 |

| 仙台市 | 広瀬川創生プラン |

| 八王子市 | 八王子市水循環計画(改定) |

| 辰野町 | 辰野町環境基本計画の一部 |

| 西条市 | 西条市地下水保全管理計画 |

| 熊本市 | 第3次熊本市地下水保全プラン |

令和2年度 公表(3月)3計画

| 名古屋市 | 水の環復活2050なごや戦略・第2期実行計画 |

|---|---|

| 松山市 | 長期的水需給計画基本計画(改訂版) |

| うきは市 | 第2次うきは市環境基本計画の一部 |

令和3年度 公表(7月)12計画

| 調布市 | 調布市環境基本計画の一部 |

|---|---|

| 宮城県 | 北上川流域水循環計画(第2期)(改定) |

| 宮城県 | 名取川流域水循環計画(第2期)(改定) |

| 滋賀県 | 琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)(改定) |

| 岡崎市 | 岡崎市水循環総合計画(改定) |

| 高松市 | 高松市水環境基本計画(改定) |

| さいたま市 | 第2次さいたま市環境基本計画別冊水と生きものプラン(改定) |

| 鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画(改定) |

| 鹿児島県 | 池田湖水質環境管理計画(改定) |

| 秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画(改定) |

| 加古川市 | 第3次加古川市環境基本計画の一部(改定) |

| 大野市 | 大野市水循環基本計画(改定) |

※提出機関/計画名の順で掲載

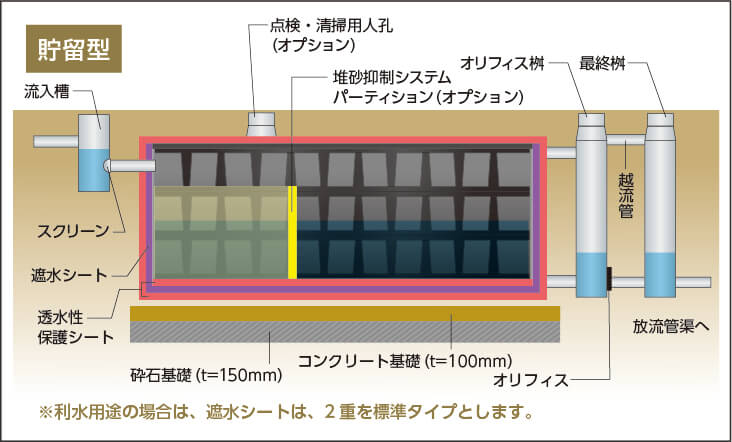

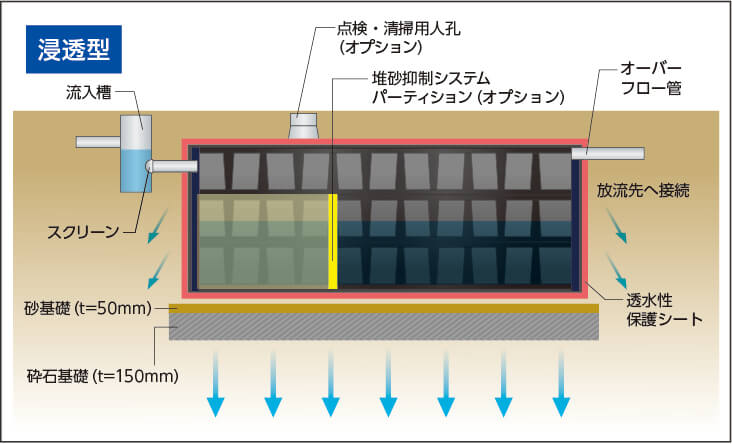

雨水貯留浸透槽とは?

雨水貯留浸透槽とは雨水を一時的に貯めたり、地中に浸透処理することで

雨水が河川や下水道に流出するのを抑制する施設です。

城東リプロンの雨水貯留浸透槽は、地下に雨水貯留浸透槽を埋設し、

集めた雨水を地下の槽内に一時的に貯めたり、地中に浸透させることができます。

雨水貯留浸透槽の構造パターンは大別すると

貯留型と浸透型タイプの2つのタイプがあります。

浸透型は槽内に雨水を集めて地中に浸透させる機能があります。

貯留型は雨水を一時的に貯留する機能があり、貯めた雨水は許容放流量分をゆっくり放流していく仕組みです。

大雨等で雨水が集中して下水道や河川へ流れ込むことを抑制します。

また、別に貯めた雨水を再利用することも可能です。

2つの内どちらのタイプを導入するかは環境により異なり適したタイプを選ぶことが必要です。

【雨水貯留浸透槽の必要性】

近年、気候変動等によりゲリラ豪雨で短時間に多くの雨が降ると、

雨水が処理しきれず下水道や水路から道路にあふれ、浸水被害が起こります。

【各自治体の動き】

こうした問題を改善する為、各自治体では独自に雨水流出抑制について条例を定めています。

(例)

-東京都新宿区-

抑制対象:

・250㎡以上の民間施設

・すべての公共施設

抑制量:

・敷地面積250㎡以上500㎡未満の場合→100㎡あたり3㎥以上の抑制効果

・敷地面積500㎡以上または公共施設の場合→100㎡あたり6㎥以上の抑制効果

-大阪府大阪市-

抑制対象:

・国・地方公共団体等または都市計画法32条により、区域が1,000㎡以上の施設

・2,000㎡以上を利用する民間施設

抑制量:計画雨水量=(降雨強度÷360)×流出係数×降雨強度×計画面積×{(地上面勾配÷計画面積)の6乗根}

自治体ごとに指導や条例が異なる為、建設申請前には確認が必要です。

城東リプロンでは各自治体における雨水流出抑制指導内容のノウハウが豊富にある為、雨水貯留浸透槽のご相談はこちらからお気軽にご相談下さい。

前回のコラムで、水循環について取り上げましたが、

水は当たり前のように自然の循環を繰り返しているものです。

最近、水循環に「健全な」を付けて、健全な水循環の必要性が問われるようになっています。

健全な水循環とは、いかなる状態を言うのでしょうか?そのお話を進めるために、

まず何故この言葉が必要とされるようになったかを説明致しましょう。

人間は水なしでは生きていけません。人間生活が向上するに従い、

水は様々な形で利用されてきました。飲み水はもちろんのこと、洗濯、料理および

食器などの洗浄、住居の清掃、車の洗浄、風呂水、水洗トイレ、植栽への水やりなどです。

特に都市においては、人口増に伴う水需要の増大が自然の水循環を歪めてきました。

図1は都市の水循環の模式図です。この図の着目すべき点としては、

青色の矢印で示す自然の水循環ばかりでなく、ピンク色の矢印で示す人工系の水循環、

すなわち流域内外からの給水、流域内外からの汚水と下水処理、地下水の汲み上げ、

工業用水などが混在していることです。

人間は大量の水を使い、その水を汚してきました。

都市の発展に伴い、水循環の悪化が叫ばれるようになり、以下の課題が指摘されています。

① 平常時の河川流量の確保

② 洪水時の河川流量の制御

③ 地下水などの水資源の保全と開発

④ 生態系の保全と復元

⑤ 汚濁物質の制御

⑥ 都市気候(熱環境)の改善

既に出来上がった都市を昔の自然状態に戻すことは出来ません。

我々は、都市の生活形態を変えることなく、健全な、都市化以前の水循環を取り戻すことが必要とされています。

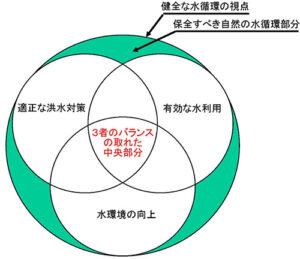

図2は、健全な水循環の視点を示しています。

① 図中の3つの行動(取り組み)は、歪んだ水循環システムの改善に結びつく行動として示しています。

② 3つの円が重なる中央部は、人間が自然と共存するバランスの取れた水循環システムを示しています。

③ 健全な水循環システムは、私たちが行動を起こす取り組み対象としてだけでなく、

触れてはいけない自然の水循環部分を含んでいます。

この部分は、3つの円の外側の緑色の領域として示されています。

図2 健全な水循環の視点

![]()

城東リプロンの社名の由来は創業者の荒井氏が社会人になってから

1番長く付き合い、好きな樹脂でもあった

ポリプロピレン

POLYPROPYLENE→LYPRONE

から抜粋した造語です。 初代の樹脂への強い思いが社名となり、

現在もその思いが社員に引き継がれております。

![]()

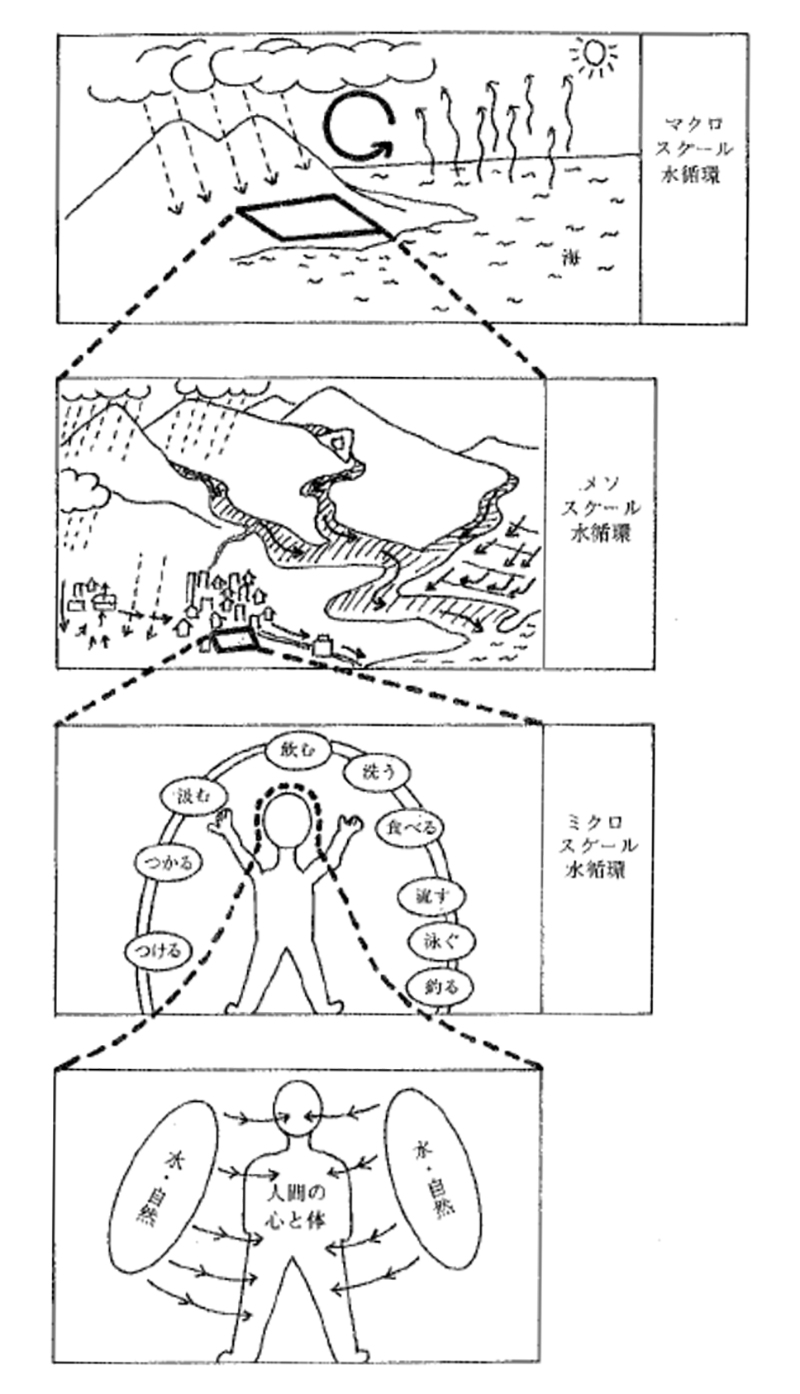

水には様々な形の循環があります。

図1は水循環の様々なパターンを示しています。

大規模な循環(マクロスケール:地球規模の水循環)から

地域規模のメソスケール、人間周辺規模のミクロスケール、

人間体内の水循環に至るまで、

様々な規模の水の循環が各スケールの大小に対応して存在しています。

図1 水循環の様々なパターン

総合研究開発機構(NIRA)研究報告書 1992)

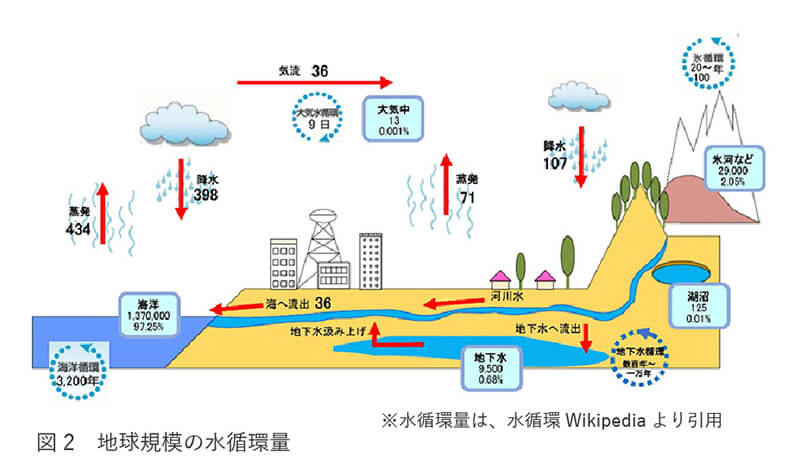

図2は地球規模の水循環量(年間ベース、単位:兆トン/年)を

示しています。

地球上の水のおよそ97.25%が海水で、残りの2.75%が淡水、そのうち2.05%が氷河、0.68%が地下水、

河川・湖沼水に至ってはわずかに0.01%に過ぎません。

総降水量はその大部分が海上に降る398兆トン/年、

その約1/4の107兆トン/年が地上に降ります。

降った雨の大部分は、最終的に蒸発し雲となり再び雨となって循環を繰り返します。

陸上の降雨は、一部地下水になりますが、ほとんどが 河川水等の表流水となり海へ流出します。

大気中の水循環がおよそ9日かかるのに対し、氷河の水循環は20~100年、

海洋の水循環は3,200年を要すると言われています。

また、地下水の水循環に至っては数百年~一万年といわれています。

今回のコラムでは水循環の基本的なお話を致しましたが次回のコラムでは

「健全な」水循環についてお話をして参りたいと思います。

【雨水】の読み方は「あまみず?」

それとも「うすい?」

「雨水」の正しい読み方は「あまみず」「うすい」の両方共正しいです。

一般的には「あまみず」と読むことが多いのですが、

建築・下水などにおいては「うすい」と読むことが多いです。

弊社でも「雨水貯留槽」を取り扱っておりますが、

読み方は「うすいちょりゅうそう」と読みます。

前回は弊社のプラスチック製貯留浸透システム「ハイドロスタッフ」を紹介させていただきました。

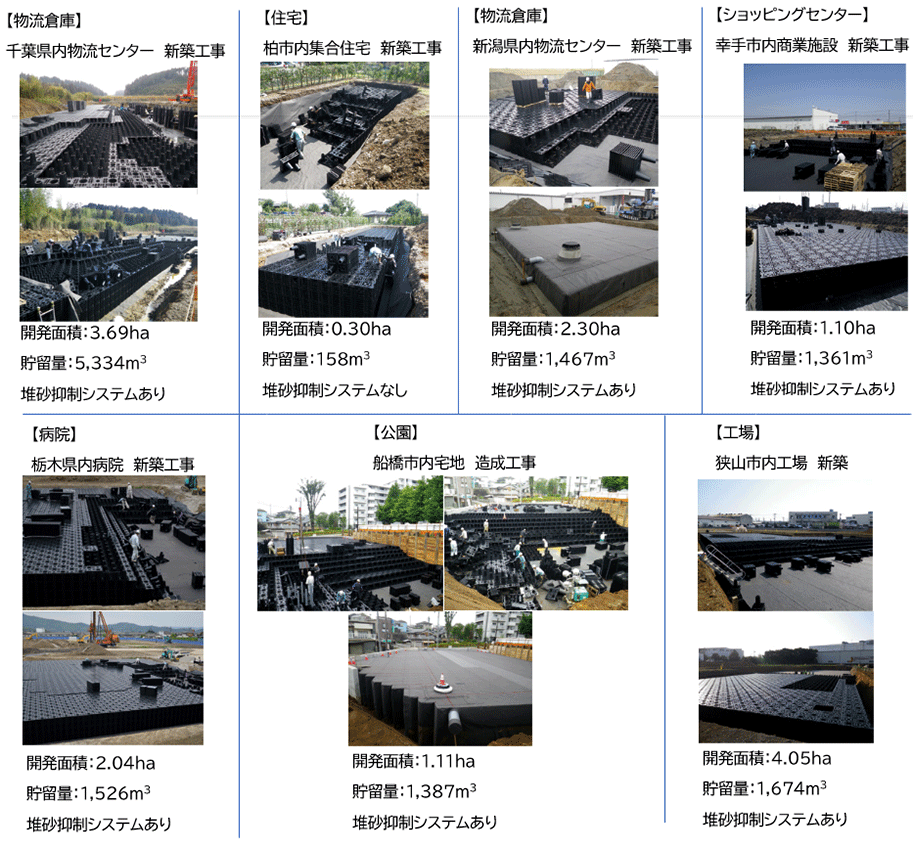

今回は最終回としまして、ハイドロスタッフの「施工順序」および「施工事例」について紹介させていただきます。

1.ハイドロスタッフの施工順序(流出抑制遮水シートタイプの場合)

③~⑩がハイドロスタッフの施工範囲となります。

このようにポリプロピレン製ユニットとシート類を組み合わせて構築します。

2.様々な用途に利用可能

ハイドロスタッフは、ショッピングセンター、宅地造成、公園、病院、物流倉庫、学校グラウンドなど

様々な用途でご使用頂いております。下記は施工の一例です。

このようにプラスチック製雨水貯留浸透システム「ハイドロスタッフ」は、

前回紹介させていただいた数多くの優れた性能から日本全国でご採用いただいております。